新井人形店の工房Now!

木目込人形やひな人形を通じて出会った工房での出来事をお届け致します

私どもの木目込人形の製作現場には、テレビや雑誌などのマスコミの取材や小・中学生が校外学習として、工房見学に見えます。 伝統産業の社会見学などに、私の工房も協力させていただいています。

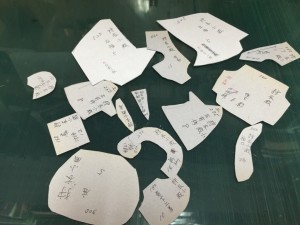

木目込人形の布断ち。

布断ち。

木目込人形の衣裳の裁断の様子です。

モノサシは㎝、㎜では無く寸尺(すんじゃく)の表示の物を使っています。

私たち、人形業界では、木目込人形に限らず、大きさの話をする時には、寸尺で会話をします。

とりわけ人形職人はどちらの工房でもそうだと思います。

おそらく、人形職人だけで無く、伝統工芸品に関わる業界では単位は寸尺かと思います。

そして最も大切な布断ちの道具は断ち包丁。

人形に木目込むパーツ、それぞれ全ての型紙があります。

この型紙をどう使うか?

また次回。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

有限会社 新井人形店

http://arai-kimekomi.co.jp/

住所:埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町9-35

TEL:048-756-2364

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇s

木目込人形、製作特別講習会

木目込人形の講習会、お得意様の人形学院の研究科特別講習会の講師として私、新井久夫が指導に当たりました。

本日、ご指導した技法は、置きあげ箔押しと彩色です。

これは私が作ったサンプルの木目込人形の市松。

皆さん、かなり器用でいらっしゃいます。

楽しい講習会です。

こちらも私が作った立雛です。

木目込人形の製作における、箔押しの盛り上げ技法、そして彩色、ご参加いただいた受講者の皆さん完成品、どんな仕上がりになるのかとても楽しみです。

木目込人形の製作における、箔押しの盛り上げ技法、そして彩色、ご参加いただいた受講者の皆さん完成品、どんな仕上がりになるのかとても楽しみです。

人形学院の作品展、期待しております。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

有限会社 新井人形店

http://arai-kimekomi.co.jp/

住所:埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町9-35

TEL:048-756-2364

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

木目込人形の衣裳。

木目込人形に使う正絹の織物です。

これは金糸を織り込んでいない、後染めの布で、主に姫の衣裳の袖の重ねや単衣(ひとえ)などに使います。

雛人形は特に「お姫様」の衣裳がポイントとなりますが、袖口と襟の重ねの配色、いわゆる「いつつぎぬ」の選定で雛人形はかなりイメージが変わります。

明るい色合い、落ち着いた色合い…などなど。

姫の上着、いわゆる「唐衣(からごろも)」と表衣(おもてぎぬ)と調和する色を見つけます。

布地の選定を始めると、仕事場がとっても散らかります。

こんな感じで、新しい衣裳の雛人形の配色が決まっていきます。

実際に衣裳を着せ付けた後で修正する事もしばしばですが…。

大変な作業ですが、ワクワクする楽しい仕事でもあります。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

有限会社 新井人形店

http://arai-kimekomi.co.jp/

住所:埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町9-35

TEL:048-756-2364

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

木目込人形、ボディの生地ごしらえ

木目込人形の製作において、手間のかかる工程の一つが生地ごしらえです。

木目込人形は桐塑(とうそ=桐の粉)を正麩糊(しょうふのり)で練り、型から抜きます。

これを乾燥室で乾かしますが、型の合わせ目にはどうしてもバリが出来ます。

先ずはこのバリをヤスリで削ります。

ただ今、木目込み人形の「高砂」の生地補正をしております。

左下の粘土の様なものが桐塑(とうそ)を正麩糊(しょうふのり)で練ったもので、ボディの生地と同じものです。

これは木目込みのボディの欠けている部分や、凹んでいる部分を補正するために使います。

竹のヘラを使います。

竹べラは自分たちで、使いやすいように作ったものです。

この段階をキチンとやっておかないと、木目込みの仕上がりが綺麗にいきません。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

有限会社 新井人形店

http://arai-kimekomi.co.jp/

住所:埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町9-35

TEL:048-756-2364

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

木目込みの雛人形、配色。

殿・姫一対の雛人形、いろいろとたくさんの色の裂地を使います。

金襴や無金の織物など様々です。

ただ今、配色を検討中です。

こんな感じでいいかな?

今度は殿。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

有限会社 新井人形店

http://arai-kimekomi.co.jp/

住所:埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町9-35

TEL:048-756-2364

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇